ESCURSIONI

Il Picus e il Leon

Viaggio immaginario sulle tracce di San Nicola da Tolentino alla ricerca degli antichi rapporti esistenti tra il Piceno maceratese e Venezia (con qualche divagazione sul tema).

di Ettore Aulisio

Premessa: San Nicola a Venezia

Venezia, domenica 3 giugno di qualche anno fa: in Campo dei Tolentini, di fronte alla Chiesa di San Nicola da Tolentino, ci fu l’incontro di una comitiva picena (la Corale “Giulio Bonagiunta da San Ginesio”) e di alcuni amici austriaci, con l’improvvisata guida turistica che in quell’occasione fu chi scrive.

La “guida per caso”, una volta avuta la cortese attenzione degli astanti, spiegò loro che li aveva riuniti proprio in quel luogo perché lì sorge la Chiesa intitolata a San Nicola da Tolentino, che è il più noto e venerato dei santi piceni, e perché proprio di fronte, al di là del Canale dei Tolentini, sorge Palazzo Condulmer, sede del Consolato onorario austriaco. In questo modo, si faceva simbolicamente omaggio ai due gruppi di turisti prima di incamminarsi tutti insieme verso Campo Santo Stefano e visitare l’omonima chiesa di cui, verso la metà del XVI secolo, era parrocchiano il musico Giulio Bonagiunta da San Ginesio.

Mentre eravamo ancora in Campo San Nicola da Tolentino, mi rivolsi ai Piceni dicendo: «Non chiedetemi perché questa chiesa sia stata intitolata a San Nicola da Tolentino: io proprio non lo so».

Nessuno dei presenti me lo domandò, non so se per cortesia o per disinteresse, ma non per questo nei giorni seguenti la cosa non di meno mi incuriosì e ritornai per mio conto sull’argomento chiedendomi perché a Venezia c’era tanta venerazione per San Nicola di Tolentino, per un santo che io, che, in verità poco addentro alle cose di Chiesa, ritenevo di fama ‘locale’.

Cercai di trovare una risposta alla domanda; ma le domande sono come le ciliegie: una tira l’altra. Così ad ogni domanda ne seguiva un’altra, ad esempio: « Perché tutta la zona è detta ‘ai tolentini’; chi erano costoro? Si trattava forse dell’ordine religioso a cui apparteneva San Nicola? Ma non apparteneva egli all’ordine degli agostiniani i quali, a Venezia, avevano già la chiesa di S. Stefano?».

Allora mi diedi da fare per avere maggiori notizie circa la vita, la morte e la canonizzazione di San Nicola, ed ecco in breve alcuni risultati della ricerca.

San Nicola nacque nell’anno 1245 a Sant’Angelo in Pontano, un paesino di origine longobarda che sorge su una collina del Piceno, in provincia di Macerata. Le storie a lui dedicate riportano che i suoi genitori, non avendo avuto figli dopo tanti anni di matrimonio, si recarono a Bari, al Santuario di San Nicola da Mira, per chiedere la grazia di avere un figlio. Il santo acconsentì, ma chiese che al nascituro fosse dato il nome di Nicola. E così avvenne.

A Sant’Angelo in Pontano sin da piccolo Nicola frequentò il Convento degli eremitani agostiniani istituito da pochi anni; ancora giovane, entrò a far parte dell’Ordine e nel 1275 fu assegnato definitivamente al Monastero di Sant’Agostino di Tolentino. Qui egli visse per circa trent’anni, sino alla morte; per il suo comportamento caritatevole, per la sua vita mistica e per i tanti prodigi che operò fu considerato e venerato come santo, sia dal popolo che dagli stessi religiosi.

La fama di santità crebbe immensamente dopo la sua morte tanto che – ancor prima dell’inizio del Processo di Canonizzazione – avvenivano pellegrinaggi presso la sua tomba e, nei dipinti del Cappellone di Tolentino iniziati nel 1312, era già raffigurato con l’aureola.

Pochi decenni dopo la sua morte l’immagine di San Nicola – dagli agostiniani considerato il primo santo dell’ordine – fu posta nella chiesa di Santo Stefano di Venezia accanto a quella di Sant’Agostino, la cui dottrina aveva ispirato il formarsi dell’ordine, e a quella di Santo Stefano, primo santo martire cristiano; anche a Venezia venne raffigurato con l’aureola ancor prima che iniziasse il processo di canonizzazione.

Il processo ebbe inizio solo nel 1325 e si protrasse sino al 1446, ma solo nell’anno successivo fu ufficialmente proclamato santo da papa Eugenio IV, il papa di origini veneziane nato a Palazzo Condulmer, proprio quello che si affaccia in rio del Tolentini, sede del Consolato austriaco.

Anche se il processo di canonizzazione durò più di un secolo, nei confronti di Nicola non venne mai meno il culto da parte dei suoi confratelli e del popolo dei fedeli, non solo nel Piceno, ma anche a Venezia e in molte altre parti d’Italia.

E’ da ricordare che proprio nell’anno 1447 San Nicola nella città di Venezia operò un prodigio: trasportato da Angeli egli apparve nel cielo di Piazza San Marco e, gettando i suoi panini benedetti, riuscì a spegnere l’incendio del Palazzo Ducale. Il Doge Messer Giovanni Moccenigo per riconoscenza fece acclamare S. Nicola co-protettore della Veneta Repubblica e volle istoriare l’insigne prodigio con un affresco nel palazzo stesso dei Dogi e successivamente con una magnifica tela conservata nella cappella del Santo a Tolentino.

Credevo a questo punto di avere trovato degli elementi sufficienti per dare questa risposta: la Chiesa, costruita dai frati Teatini nella metà del 500, fu intitolata a San Nicola perché, per merito degli agostiniani, in città era vivo da sempre il culto nei suoi confronti, culto che si accrebbe maggiormente nel 1447, anno in cui fu proclamato Santo dal papa veneziano ed operò anche il prodigioso spegnimento dell’incendio di Palazzo Ducale.

Come “guida per caso” mi piacerebbe anche dire che la scelta del nome dato alla chiesa fu determinata dal fatto che essa fu eretta di fronte alla Casa veneziana di Papa Eugenio IV. Ma questa è solo un’ipotesi non confortata da nessuna prova; ma esprimerla non fa male a nessuno.

Dopo queste prime risposte mi venne un’idea: perché non immaginare un viaggio nel Piceno sulle tracce di San Nicola e alla ricerca dei legami che nel passato esistevano tra quella regione e la Repubblica di Venezia? Ritenendo l’idea cosa buona, pensai di effettuare l’immaginario viaggio visitando alcune località del Piceno maceratese.

Poiché a volte anche le idee sono come le ciliegie, mi proposi di dare all’immaginario viaggio il seguente titolo: “Il Picus e il Leon”, facendo in tal modo riferimento sia al Leone, emblema di Venezia, sia al Picchio (Picus), emblema della regione Marche.

E bene dire però che l’idea è mutuata da una iniziativa culturale promossa nel 2006 dai Comuni di Fermo e di Venezia che allestirono a Fermo, e in alcuni altri Comuni piceni, una Mostra con opere di pittori veneti che avevano operato nelle Marche: Jacobello da Fiore, i Vivarini, i fratelli Crivelli, Giovanni Bellini, Lorenzo Lotto e forse qualcun altro. Alla Mostra era stato dato il titolo “L’Aquila e il Leon”, l’aquila emblema di Fermo e il leone emblema di Venezia.

L’immaginario viaggio in terra picena, in linea di massima sarà circoscritto alla valle del Chienti e alla valle del Fiastrella e cerchi il lettore di seguirlo, con sopportazione e benevolenza!

* * *

1 – Viaggio nel Piceno: a Civitanova Marche

Siamo verso la metà del mese di giugno. E’ una mattina piena di sole, di luce, di profumi.

Percorro gli ultimi km di autostrada prima del casello di Civitanova Marche accompagnato da un lato dalla visione del paesaggio collinare dalle tante gradazioni di verde, da quello più intenso dei cipressi e delle querce, a quello più pallido dei campi di frumento punteggiati di rosso; dall’altro lato invece dalla distesa del mare azzurro che riflette i raggi del sole non ancora alto sull’orizzonte.

A tale vista mi ritornano in mente le parole con le quali Sibilla Aleramo ricordava le impressioni che provò quando lei, fanciulla d’origini settentrionali, giunse a Civitanova Marche.

« Sole, sole! Quanto sole abbagliante! Tutto scintillava, nel paese dove io giungevo: il mare era una grande fascia argentea, il cielo un infinito riso sul mio capo, un’infinita carezza azzurra allo sguardo che per la prima volta aveva la rivelazione della bellezza del mondo. Che cosa erano i prati verdi della Brianza e del Piemonte, le valli e anche le Alpi intraviste nei primi anni, e i dolci laghi ed i bei giardini, in confronto di quella campagna così soffusa di luce, di quello spazio senza limite sopra e dinanzi a me, di quell’ampio e portentoso respiro dell’acqua e dell’aria?

Entrava nei miei polmoni avidi di tutta quella libera aria, quell’alito salso: io correvo sotto il sole lungo la spiaggia, affrontavo le onde sulla rena, e mi pareva ad ogni istante di essere per trasformarmi in uno dei grandi uccelli bianchi che radevano il mare e sparivano all’orizzonte »(1).

All’uscita dall’autostrada mi trovo però in una situazione ambientale completamente diversa sia da quella descritta dalla Aleramo, sia da quella che mi ha accompagnato nell’ultimo tratto del percorso. Il verde paesaggio collinare e gli scorci dell’azzurro Adriatico fanno posto ad un’incredibile e caotica zona commerciale: grandi magazzini, super e ipermercati, outlet, ogni sorta di esercizi commerciali che propongono ogni tipo e genere di mercanzia, ristoranti, pizzerie, snack bar, rivenditori di auto, ferramenta, cornici, mobili e, naturalmente, tante e tante scarpe. Qui c’è di tutto e anche di più.

Così si presenta attualmente la periferia di Civitanova Marche, una volta centro di pescatori e di operai di piccole industrie meccaniche ed ora capitale dei uno dei principali distretti calzaturieri d’Italia. Nel giro di quarant’anni le colture agricole sono state sommerse da gettate di asfalto e di cemento, da edifici commerciali brulicanti di frenetiche orde di persone che – parcheggiata l’auto e carrello della spesa alla mano – si affrettano a visitare il maggior numero di negozi. Si potrebbero queste persone definire ‘il moderno popolo del carrello’?

Quale “guida per caso” però mi faccio coraggio e, parafrasando il sommo Dante, mi dico non guardare oltre, non sostare e passa. Forse potrei anche dire, scimiottando la frase di qualche amico, non brontolar troppo e non far troppe considerazioni moralistiche. Quello del brontolare però è una caratteristica delle persone dall’età un po’ stagionata, come me; e uscito dall’autostrada mi dirigo verso la Strada statale 485, direzione Macerata.

Mentre percorro la rotatoria, ho un attimo di esitazione: vedendo l’indicazione stradale per Civitanova Alta sono tentato di divagare dall’itinerario prefissato e di raggiungere quel vecchio borgo medievale e rinascimentale. Una volta lì vi era la sede municipale, ancor prima vi abitava un Duca, ora invece è una semplice frazione; tuttora il borgo è circondato da mura quattrocentesche, è ricco di palazzi dai bei e tipici portali e, d’estate, sede di importanti manifestazioni artistiche. In questo borgo nacque nel XVI secolo Annibal Caro, lo studioso che per primo tradusse in endecasillabi l’Eneide di Virgilio; ora nella sua casa vi è un’interessante Pinacoteca d’arte contemporanea.

L’esitazione dura solo un attimo e quindi decido che a Civitanova Alta ci andrò in un’altra occasione…. Almeno così spero.

* * *

2 – Borghi antichi e moderne borgate: Santa Maria Apparente

La strada verso Macerata conduce dalla costa all’interno, costeggia le rive del fiume Chienti, attraversa varie borgate che negli ultimi decenni si sono sviluppate in modo spesso tanto disordinato che i viaggiatori di passaggio le possono ricordare proprio per il loro anonimo caotico disordine urbanistico e architettonico. Borgate come queste sono il prodotto di costruttori senza genio e di amministratori pubblici incompetenti (per non dire peggio) che nella seconda metà del novecento hanno costruito dovunque e comunque, senza tener conto dell’ambiente, delle tradizioni urbanistiche e architettoniche, della qualità della vita.

La prima borgata che si incontra è Santa Maria Apparente, un’altra frazione di Civitanova Marche; in questa località, nel periodo compreso tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 del novecento, si sviluppò un’ampia zona industriale che ospitò alcune importanti aziende, specialmente calzaturiere e del settore trasporti. Da quel momento in poi, il piccolo centro iniziale – appena 500 persone – conosce un rapido sviluppo e attualmente conta oltre 4.000 abitanti. In questa borgata sorge una chiesa romanica, quella di San Marone, il cui impianto basilicale risalente al IX secolo (come la Pieve di San Leo) è a tre navate di otto campate su pilastri, concluse da tre absidi. Alla fine dell’ottocento l’edificio fu restaurato radicalmente (di originale restano il solo impianto ed una finestra nel fianco destro), non però da qualche geometra appena diplomato, ma da uno dei più famosi architetti dell’epoca, cioè da G. Sacconi che a Roma, in onore al Re Vittorio Emanuele III, costruì accanto al Campidoglio, sui resti della città imperiale, un enorme monumento di pietra e marmi bianchi, detto, dai malevoli, il monumento in onore alla macchina da scrivere.

A Santa Maria Apparente sorge anche Villa Eugenia: fu fatta costruire nel 1797 da Napoleone Bonaparte che in quel periodo, come Carlo Magno mille anni prima, percorse più volte questa valle per dirigersi a Roma e avere non sempre piacevoli rapporti col Papa del tempo.

La villa è detta Eugenia perché vi sostò la moglie di Napoleone III, che si chiamava appunto Eugenia. Ancora oggi è abitata da discendenti della famiglia Bonaparte, anche se è scomparsa gran parte della vasta originaria tenuta agricola.

Percorrendo l’anonimo e caotico abitato della frazione, mi rincuoro ripensando ai vicini borghi antichi, che, come Civitanova Alta, stanno appollaiati sulle vette o sui crinali delle colline che fiancheggiano il corso del fiume. Sono paesi di piccole dimensioni, ma tutti (o quasi) con l’aspetto di cittadine; dai visitatori si fanno sempre ricordare per qualche loro caratteristica e non per l’aspetto anonimo. Proprio mentre procedo verso l’interno, torna in mente un’altra frase con la quale l’Aleramo ricordava le passeggiate che faceva durante il suo soggiorno a Civitanova.

« Lontano emergeva una duplice catena di altezze, colline dinanzi, dietro gli Appennini. Borgate in cima a qualche poggio si sporgevano, evocando il medioevo colle loro cinte merlate, colle casette brune raggruppate intorno a qualche campanile aguzzo. ».

Sul lato destro della strada, risalendo la vallata, ci sono i borghi di Montecosaro dalle numerose piazze tra loro collegate e dall’ampia vista panoramica, e di Morrovalle, la cui piazza principale sembra quasi il fondale scenico di un teatro.

Sulle colline del versante opposto ci sono Monte San Giusto, cittadina che riesce a conservare una propria identità malgrado il massiccio sviluppo demografico e urbano, e anche Corridonia, che è però l’eccezione che conferma la regola. Questo centro di origine medievale attualmente lo si ricorda in senso negativo, grazie soprattutto all’orribile e assurdo monumento a Filippo Corridoni costruito in epoca fascista proprio nel centro storico.

* * *

3 – Una divagazione: Santa Maria a pié di Chienti.

Sorpassata Santa Maria Apparente si percorrono altre borgate che sorgono lungo la strada nei pressi della Stazione di Montecosaro; all’improvviso ad un incrocio si nota sulla sinistra, affissa sul muro d’angolo di una casa, un’insegna turistica di color marrone che indica la direzione che occorre seguire per andare a visitare la Chiesa di Santa Maria a pie’ di Chienti.

Questa volta senza esitazioni e tentennamenti di sorta decido di fare una prima ‘divagazione’ dal tema del viaggio. Giro a sinistra, in una strada in leggera discesa e, fuori dell’abitato, e mi trovo di fronte ad una vasto spazio erboso circoscritto da un’ampia strada che fa anche da parcheggio. Quasi al centro del prato, in un punto più rialzato, sorge un edificio religioso accanto ad un altro modesto edificio civile.

Parcheggiata l’auto, attraverso il prato e mi dirigo verso l’entrata della chiesa.

La facciata dell’edificio, definita da uno studioso “opera trascuratissima del secolo XVII o XVIII”, non promette nulla di buono e, spesso, i viaggiatori prima di entrare si domandano: «Cosa siamo venuti a fare fin qui, non c’è qualcosa di più interessante da vedere? ».

Proprio come accadde a quella comitiva di veneziani di mia conoscenza che anni fa la visitò. Le stesse persone, una volta entrate, però esclamarono « Ooooh! »; e se ne stettero zitte prese dalla mistica atmosfera di questo ambiente religioso. In fondo alla navata principale, da una specie di cripta aperta, una debole luce illuminava gli archi, le colonne e i pilastri vicini, mentre nell’ombra restavano quelli più lontani, le navate laterali e i matronei.

Seppur io abbia visitato tante volte questa chiesa, entro nell’edificio sempre con la speranza di rivivere le passate sensazioni e di provarne delle nuove. La chiesa, così come si presenta, è frutto di rimaneggiamenti effettuati dai monaci benedettini per alcuni secoli ed anche di recenti restauri conservativi, ma non me ne importa niente (o quasi). Come poco importa sapere se la chiesa è stata costruita prima o dopo l’anno 1000, quali siano state le influenze dell’architettura cluniacense, se certe parti sono state costruite prima e altre dopo, ecc. Quello che maggiormente importa a me e credo al visitatore che si stupisce, anche se non è una persona credente, è il respirare l’atmosfera mistica, il girare nella penombra lungo le navate e il deambulatorio, il salire sul matroneo e cercare di decifrare gli affreschi.

E – girando e guardando le opere murarie – immaginare di vedere i semplici monaci e i loro più semplici conversi mettere un mattone sopra l’altro, innalzare un pilastro o impostare un arco, e tutto ciò in un continuum di tempo, senza un prima o un dopo.

Gli studiosi di storia dell’arte dicono che poche altre chiese in Italia somigliano a questa, forse la Chiesa di Sant’Antimo in Toscana che, però, è senz’altro più formalmente compiuta, più ‘esteticamente’ apprezzabile, con le superfici murarie non così grezze. Tra le due chiese a confronto preferisco sempre rivisitare questa, più semplice, costruita dai monaci per i monaci, e non l’altra che esibisce decorazioni e arredi più ambiziosi e ricchi.

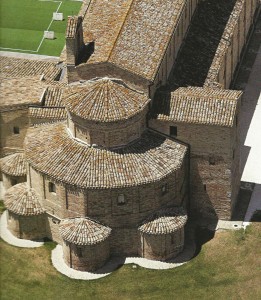

Uscito dalla Chiesa faccio il giro dell’edificio per vedere la parte posteriore che, come dice un critico d’arte, « … rappresenta un episodio architettonico di particolare forza espressiva, che scaturisce dalla sapiente giustapposizione di corpi geometrici formalmente coordinati in una struttura massiccia e chiusa. Il gruppo absidale risulta infatti composto dall’incastro di volumi poligonali e cilindrici: le cappelle semicircolari, alla base; l’emiciclo sfaccettato del deambulatorio, sviluppato su due piani; e il rivestimento dell’abside superiore. »(2).

- Altre immagini si possono vedere qui

* * *

4 – Riprende il viaggio a tema: da Venezia a Monte San Giusto

Completata la visita alla chiesetta romanica, rientro nel tema del viaggio, cioè vado alla ricerca di notizie relative sia agli antichi legami esistenti tra Venezia e questa parte del Piceno, sia alla vita di San Nicola da Tolentino.

Procedo sempre sulla Strada 485 verso l’interno; nella borgata di Trodica c’è un crocevia, diritti si va verso Macerata, a sinistra a Monte San Giusto, a destra a Morrovalle, il paese sdraiato sulla collina la cui piazza è come un ‘palcoscenico teatrale’.

Questa volta non divago e prendo a sinistra, verso Monte San Giusto dove troverò il primo collegamento tra il Piceno e Venezia.

Attraversato il fiume Chienti si incontra l’abitato di Villa San Filippo, qui c’è un ristorante dal nome un po’ intrigante: “Lo sbandato”. Vista l’ora è forse il caso di fermarsi a mangiare, ma, per non perdere ulteriore tempo, mi fermo solo per acquistare un po’ di formaggio pecorino, un etto di salame locale, una bottiglia di Bianco dei Colli maceratesi e, naturalmente un po’ di pane, di quello casereccio che fanno da queste parti, non salato, proprio come quello toscano. (Una volta un signore veronese in vacanza nelle Marche – era una buona forchetta – mi disse che fare il pane senza sale è una cosa intelligente: in tal modo si gusta maggiormente il sapore del formaggio e del salame. Non so se il parere è condiviso da altri, ma io sono d’accordo).

Monte San Giusto si trova sopra ad una collina alta 236 metri; gli ultimi tratti di strada sono piuttosto ripidi e attraversano la periferia formata da fabbrichette di scarpe e da abitazioni, veri capolavori architettonici negativi della già citata triste genia di costruttori senza fantasia.

Il centro storico di Monte San Giusto è dominato da Palazzo Bonafede, una costruzione cinquecentesca (1513-1514), dalla facciata in cotto e con un portale ed eleganti finestre rinascimentali. E’ questa senz’altro opera di un architetto di buon ingegno che, per soddisfare le ambizioni del committente – il cardinale Niccolò Bonafede che voleva emulare in qualche modo i Montefeltro – cercò di ispirarsi al Palazzo Ducale di Urbino.

Il risultato migliore di tale ‘ispirazione’, l’anonimo architetto l’ebbe nell’edificazione di un cortile – ad archi a pieno centro su colonne in pietra viva – che svolge le funzioni di collegare i diversi corpi del Palazzo e di disimpegnare gli ambienti, assicurando la luce alle strutture interne.

Il cardinale Bonafede, sempre con l’intento di emulare il prestigio dei più famosi Montefeltro, si impegnò anche nel campo del mecenatismo culturale e volle donare delle opere d’arte alla sua comunità. Per tale motivo commissionò a Lorenzo Lotto, pittore veneziano che trascorse molti anni della sua vita nelle Marche, una pala d’altare da esporre nella chiesa di Santa Maria della Pietà in Telusiano; il tema del dipinto doveva essere la pietà, ma l’inquieto pittore non rispettò i termini della commissione e dipinse (il lavoro durò sei anni, dal 1529 al 1534) una grande Pala d’altare rappresentante la Crocifissione (con tale denominazione l’opera conosciuta e citata nei libri di Storia dell’Arte).

Entrato una volta in chiesa, mi soffermo prima ad osservare la parte inferiore del dipinto, quella in cui sono rappresentate donne che si raccolgono intorno al corpo apparentemente senza vita di Maria, e provo come un sentimento di partecipazione al dolore della madre. La linea orizzontale tracciata dalle braccia di un personaggio vestito d’azzurro sembra separare la scena inferiore (simile a una Pietà) da quella superiore, cioè la rappresentazione della Crocifissione.

Il potente gioco di linee diagonali (i pali delle croci, le lance, i movimenti delle braccia) e le varie soluzioni cromatiche (il cavallo bianco del centurione) fanno sì che l’attenzione si concentri poi sulle figure dei tre personaggi crocefissi che, straziati dal dolore, si stagliano sul fondo scuro del cielo: «Era circa l’ora sesta, e si fecero tenebre su tutto il paese fino all’ora nona; il sole si oscurò. La cortina del tempio si squarciò nel mezzo. » (Vangelo di Luca, 23, 44-45).

La partecipazione emotiva dell’osservatore (perché mi viene da pensare ad un famoso quadro di Munch?) è sollecitata dalla prospettiva che dà unità al quadro e che non è ottenuta da elementi architettonici o paesaggistici, ma proprio dal disporsi dei corpi e dalle variazioni cromatiche. Sembra che in questo dipinto emerga più che in altri il profondo e complesso spirito religioso di Lorenzo Lotto che partecipa intensamente all’evento rappresentato.

Ma cosa dicono i critici d’arte (Longhi, Berenson, Zampetti, ecc.) e le guide turistiche di professione? Bernard Berenson definì il dipinto “il capolavoro del Lotto, l’opera più ambiziosa nella concezione e più drammatica e vigorosa nella resa” e anche ” la più bella rappresentaione del Calvario del Rinascimento”.

Altri giudizi critici sono riportati nelle guide turistiche, ad esempio:

«Nella grandiosa Crocefissione di Monte San Giusto, presso Macerata, (Lotto) riafferma la sua concezione della rappresentazione popolare del fatto religioso, qui mossa e drammatica fino ad anticipare il Caravaggio ».

«Nella chiesa di Santa Maria in Telusiano si trova la Crocifissione (1529/34), una delle opere più drammatiche della produzione di Lotto. L’attenzione dell’osservatore, forzata da un potente gioco di diagonali, non può che concentrarsi sulle figure di Cristo e dei due ladroni contorti sulla croce, straziati dalla sofferenza. Per questo si potrebbe quasi considerare un’insospettata anticipazione dell’espressionismo, che si conserva tra i colli verdeggianti della campagna marchigiana. ».

Prima di lasciare Monte San Giusto, vorrei visitare il ‘Centro Maggiori’, che conserva una raccolta di disegni di grandi artisti come Raffaello, Vasari, il Guercino, e di due altri famosi pittori veneziani, i fratelli Vivarini; ma, come si dice, il tempo è tiranno …… Inoltre meglio non sovrapporre altre emozioni a quella che ho provato davanti al quadro del Lotto.

Come il buon vino rosso, anche le emozioni abbisognano di tempo per decantarsi.

* * *

5 – Di nuovo fuori del tracciato: a San Claudio al Chienti tra simboli religiosi e misteri storici.

Lasciato il borgo di Monte San Giusto, ritorno sulla Strada 485 e riprendo viaggio e ricerca; ma i buoni propositi sono piuttosto labili e non riesco sempre a rispettarli. Il viaggiare infatti in questa vallata, già percorsa tante volte, mi suscita una serie di ricordi e anche il desiderio di rivivere certe sensazioni del passato. Sono infatti convinto che il compito del viaggiatore non sia solo quello di visitare e conoscere tanti luoghi ‘nuovi’, ma anche quello di rivisitare i luoghi in cui si è già stati, anche più volte, e che sono piaciuti e che per qualche motivo lo hanno interessato; di ‘viverli’ e ‘riviverli’ ancora, oltre che vederli.

In questo modo mi trovo a giustificare un’altra divagazione dal viaggio programmato verso San Claudio al Chienti.

D’altra parte, mi domando, avrò più modo, tempo ed occasione di ritornare in questi posti? Dati anagrafici alla mano, penso che sarà proprio difficile.

Inoltre, per giustificare ancor più la ‘divagazione’ che sto per compiere, mi ricordo che furono proprio le chiese San Claudio e di Santa Maria a pie’ di Chienti argomento del mio primo esame all’Università con il prof. Pietro Zampetti, un marchigiano che ha dedicato gran parte della sua attività allo studio dei pittori veneti in questa regione. Quindi, anche se tirato per i capelli, c’è un legame con il tema della ricerca e del viaggio.

Messa a posto la coscienza con ragionamenti un po’ contorti, quasi al limite dell’ipocrisia, pochi km dopo Trodica giro a destra; percorro un lungo suggestivo viale fiancheggiato da alti cipressi e giungo in una piccola pianura dove sorge la chiesa di San Claudio, nel territorio dell’antica Pausala, città romana devastata dai barbari nel VI secolo.

Ricordo che qualche anno fa nell’adiacenze dell’edificio religioso sorgevano alcune case rurali e che nei campi il lavoro rurale si volgeva da secoli in compagnia dell’antica chiesa, la quale, con la sua mole, dominava incontrastata la piccola pianura. Ora queste case sono state ristrutturate e rese funzionali alle esigenze dei recentemente arricchiti abitanti dei paesi vicini, i quali, per i loro incontri conviviali o per le loro cerimonie religiose, hanno bisogno di un ‘prestigioso’ scenario e, naturalmente, di strutture ‘adeguate’, ottenute appunto dalla trasformazione di quello che esisteva e che aveva caratterizzato per secoli tutto il complesso.

Il luogo, però, anche se ha perduto non poco dell’atmosfera agreste e appartata che lo caratterizzava sino a qualche anno fa, è pur sempre suggestivo, soprattutto quando ci si trova di fronte alla facciata, delimitata da due eleganti torri cilindriche, costruita in laterizi intervallati da pietre bianche recuperate dalla distrutta città di Pausala.

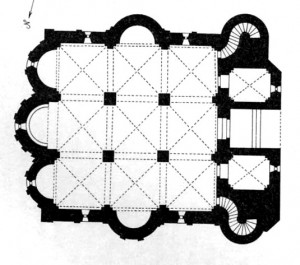

La chiesa è costituita da due aule sovrapposte e perfettamente coincidenti nella loro estensione planimetrica. Entro nell’aula inferiore attraversando il voltone centrale dell’avancorpo.

L’ambiente è suddiviso in nove campate coperte da volte a crociera, separate da arcate a tutto sesto sostenute da quattro pilastri quadrati e da lesene laterali.

Volte, archi e pilastri sono tutti costruiti con mattoni di varie dimensioni, alcuni interi, altri spezzati e recuperati probabilmente dalle rovine di altre costruzioni. L’aula è quasi del tutto priva di decorazioni architettoniche e iconografiche, solo nella calotta dell’abside centrale vi sono due affreschi del XV secolo. Terminata la visita della parte inferiore, accedo all’aula superiore salendo per una delle due strette scale a chiocciola poste all’interno delle torri cilindriche; anche l’aula superiore è priva di decorazione, solo una navata ha le volte a crociera, le altre sono coperte da travature in legno. Sembra quasi che l’opera di copertura sia rimasta incompiuta o sia stata in parte disfatta.

Esco dal grande, bello, ma sproporzionato portale ( evidente che era stato costruito per un’altra chiesa, il Duomo di Fermo), e osservo da vicino le due armoniose torri cilindriche; scendo dalla scala esterna e m’incammino per osservare l’esterno dell’edificio.

Le absidi semicilindriche dei prospetti laterali e del prospetto posteriore s’innalzano sino al tetto in un’unica struttura e non evidenziano in alcun modo la suddivisione interna in due piani; esse sono molto simili a quelle di un’altra chiesa – San Vittore alle Chiuse – costruita vicino a Fabriano nello stesso periodo.

A San Claudio non ho provato le stesse sensazioni (mistiche?) suscitate dalla visita di Santa Maria a pie’ di Chienti; però mi sono posto dei quesiti che precedentemente invece non avevo voluto prendere in considerazione: quando fu costruita la chiesa di San Claudio? Perché furono scelte queste forme planimetriche e volumetriche, e quale era la sua funzione originaria? Perché l’aula fu suddivisa in due piani sovrapposti?

In origine le facciate di entrambe le chiese erano delimitate da torri cilindriche; a San Vittore quella di destra stata sostituita da un’alta torre quadrata.

Le forme volumetriche di San Vittore (sotto) e di San Claudio (sopra) sono tendenzialmente cubiche; in entrambi gli edifici sono presenti cinque absidi semicircolari.

Il complesso religioso di San Claudio, al di là dei disadorni muri, è ancora in gran parte da decifrare anche se è stato studiato e analizzato da molti studiosi, anche stranieri. Per quanto riguarda il periodo di costruzione dell’edificio, la maggioranza dei critici indica la seconda metà dell’XI secolo, cioè all’incirca nello stesso periodo in cui nelle Marche ‘romaniche’ furono costruite altre tre chiese con forme planimetriche e volumetriche analoghe: San Vittore alle Chiuse, S. Maria delle Moje e Santa Croce dei Conti a Sassoferrato, tutte con pianta a croce greca inserita in un quadrato, con edificio tendenzialmente cubico e con tre absidi sul fondo e due al centro dei lati. L’adozione di queste forme fa pensare che nell’edificare le quattro chiese, tutte con forte influenza bizantina, i costruttori abbiano adottato elementi della simbologia religiosa non connessa però a rappresentazioni iconografiche, bensì a simboli numerici, in particolare al numero quattro.

Per la simbologia cristiana il numero quattro rimanda ai quattro bracci della croce (uguali tra loro nella croce greca), ai punti cardinali, alle fasi lunari, agli elementi aria, acqua, terra e fuoco, ai quattro vangeli, ecc. Il quattro, numero della solidità, regola le opere di costruzione e la figura geometrica del quadrato (formato da quattro lati fra loro uguali) il simbolo dello spazio delimitato dal terreno e rappresenta la situazione umana.

La forma tendenzialmente cubica dei quattro edifici religiosi fu adottata, probabilmente, per simboleggiare la Gerusalemme celeste di cui San Giovanni parla nel capitolo 21 dell’Apocalisse: una città di forma cubica, cinta da mura nelle quali sono aperte dodici porte e che scenderà sulla terra alla fine dei tempi. Anche le due torri a pianta circolare ai lati della facciata – non molto frequenti in Italia, ma spesso presenti nelle chiese medievali dell’Europa centro-settentrionale – hanno valore simbolico: alludono infatti alle torri che, nelle antiche cinte murarie, affiancavano le porte cittadine e quindi, in questo caso, richiamano ‘la porta’ che introduce alla Gerusalemme celeste.

In questa e nelle altre ricordate tre chiese romaniche marchigiane è presente un altro richiamo alla simbologia religiosa connessa con i numeri: in tutte furono costruite cinque absidi, e il numero cinque allude alle ferite di Gesù crocifisso causate dai chiodi e dalla lancia.

Ciò è la conferma che nel Medio Evo costruire una chiesa spesso non costituiva solo dare ai fedeli un luogo dove pregare ed assistere agli uffici divini, ma significava anche scrivere il libro della scienza divina che, con la sua conoscenza, permetteva la salvezza delle anime ed il superamento dello stato di ignoranza e di errore in cui il peccato originale aveva fatto cadere l’uomo. Il libro della scienza divina si scriveva con i simboli (architettonici, iconografici) che consentiva a tutti, anche al popolo ignorante, di attingere alla vera sapienza.

Mi chiedo però perché San Claudio, a differenza delle altre tre analoghe chiese romaniche delle Marche, si presenta con due aule sovrapposte; ciò potrebbe indicare per questa chiesa anche un’influenza franco-germanica. Qualcuno infatti ipotizza che San Claudio – essendo stata costruita proprio al confine del Sacro Romanico Germanico Impero, nel territorio della Marca di Fermo il cui vescovo era di nomina imperiale – aveva funzione di cappella gentilizia: l’aula inferiore era destinata alla generalità dei fedeli, mentre quella superiore era riservata ai nobili. Qualcun altro invece pensa che la chiesa vera e propria era l’aula superiore, mentre quella inferiore aveva funzione di cripta.

Entrambe le ipotesi debbono dare però risposta ad un altro quesito: possibile che per accedere alla chiesa superiore prima della costruzione della scala esterna (avvenuta alcuni secoli dopo), tutti i fedeli, nobili e no, dovevano salire per le strette e anguste scale poste all’interno delle due torri?

Ciò sembra poco probabile, a meno che ……, a meno che la chiesa sia stata suddivisa in due aule sovrapposte solo in un secondo tempo, cioè dopo aver constatato che il piano inferiore era spesso inagibile perché soggetto a inondazioni. Quest’ultima scuola di pensiero è confortata dal sospetto che le volte dell’aula inferiore (basse, fra loro uguali, poco ‘romaniche’) siano state costruite in un periodo successivo a quello dell’edificio originario; inoltre non si può dimenticare che le absidi sono sviluppate per tutta l’altezza dell’edificio e non rivelano dall’esterno la suddivisione interna dell’edificio. La ricerca di risposte a tutti questi quesiti rende la visita del complesso religioso interessante e stimolante, anche se non è possibile assaporare l’atmosfera di Santa Maria a pie’ di Chienti.

Dopo aver visitata la chiesa all’interno e all’esterno, con la testa piena di tante ipotesi più o meno suggestive, per rilassarmi un poco vado a rifocillarmi al vicino bar dove noto, bene in vista sul bancone, alcune pubblicazioni dai titoli un po’ strani.

Chiedo spiegazioni al barista il quale mi dice che un professore dell’ordine dei Salesiani da anni conduce ‘approfonditi’ studi sull’origine della chiesa. Dopo aver consultato archivi in Italia e all’estero, è giunto alla conclusione che San Claudio fu costruita molto prima del periodo indicato dagli studiosi di Storia dell’Arte e che fu edificato – e qui viene il bello – per dare degna sepoltura al primo imperatore del Sacro Romano Impero, cioè a Carlo Magno. Secondo il pensiero di questo salesiano, la vera Aquisgrana è questa, cioè San Claudio al Chienti.

La vallata del Chienti fu infatti, nell’VIII e nel IX secolo, percorsa più volte dalle truppe Franche, prima guidate da re Pipino, poi da re Carlo, diretti a combattere i Duchi longobardi di Spoleto per poi andare a Roma. In questa zona al confine del Sacro Romano Impero si stabilirono anche dei campi militari Franchi (come nel non molto lontano paese di Monte San Martino): tutto ciò è storicamente accertato e documentato, non lo è invece a sufficienza l’ipotesi che la Chiesa di San Claudio sia stata costruita per seppellire Carlo Magno.

Resto un po’ diffidente nei confronti della tesi del salesiano, perché questo studioso più che delle ipotesi fa delle affermazioni accreditando la sua come la verità storica e, di conseguenza, come semplici congetture sarebbero considerati gli studi e le ipotesi degli altri studiosi.

E, se ho imparato qualcosa nella vita, dopo tanti errori, sono certo che è bene non fidarsi troppo di quelli che dicono di possedere verità indiscutibili.

E il barista, alla mia domanda se crede alle teorie del professore salesiano, risponde grosso modo così: «Ma che vòle che je dica, io so’ ‘gnorante, ho studiato poco e certe cose non le capisco tanto; ma se lu professore dice così, forse quarcosa de vero ce sarà pure, e poi io quarche libro suo ogni tanto lo vendo, la gente è curiosa, alla gente piace sentì ‘ste storie!».

* * *

6 – Il ritorno sulla retta via: Corridonia e i suoi legami con Venezia.

Salutato il barista che fino a qualche anno fa nulla o poco sapeva di Carlo Magno, ripercorro in senso inverso il lungo e suggestivo viale di cipressi, ritorno sulla Strada 485, giro a destra, e, giunto alla borgata di Pie’di Ripa, mi dirigo verso Corridonia.

In sincerità non mi è mai piaciuto arrivare a Corridonia, neppure nelle poche volte che l’ho visitata quand’ero ragazzo.

Di allora ho due ricordi buoni: il bel teatro in cui vidi un brutto film, e una gara d’atletica vinta quando avevo 20 anni e circa 20 chili meno di adesso; i ricordi meno buoni sono causati soprattutto dal grande disordine edilizio ed urbanistico e dall’impressione (non provata, però) che né gli amministratori municipali, né la popolazione abbiano veramente a cuore l’aspetto della loro città.

Ma questa impressione, per onestà intellettuale bisogna dirlo, ha forse gli stessi fondamenti che hanno le teorie del citato professore salesiano circa la presunta tomba di Carlo Magno. Più fondata, invece, la repulsione che provai quando vidi per la prima volta (e spero anche ultima) il Monumento a Filippo Corridoni: un pugno in un occhio!

Quattro o cinque anni fa visitai la zona con un gruppo di amici veneziani: visitammo chiesette e qualche paesetto, tutti erano entusiasti di ciò che avevano visto (e mangiato). Una signora era tanto entusiasta della gita che qualche mese dopo la ripeté con dei parenti; in quell’occasione, dopo aver visitato San Claudio salì a Corridonia. L’impressione che ne ebbe non fu tanto positiva come si capisce dalla domanda che qualche tempo dopo mi rivolse: «Perché Corridonia è così brutta? Cosa ci sta a fare nelle Marche?».

Ma, proseguendo nel racconto, questa volta arrivo a Corridonia non per vedere il paese, ma per rintracciare i legami tra il Piceno e Venezia. E la ricerca dà subito i suoi frutti: nel centro storico mi imbatto nel nome più volte citato di Giovan Battista Velluti; anche il teatro è stato intitolato a questo personaggio. Ma chi era questo signore?

Due o tre anni fa a Venezia si sono svolte delle manifestazioni per ricordarlo: egli era infatti un cantante dalla voce ‘sopranista’ (per effetto dell’operazione di evirazione subita da bambino a cui, ai suoi tempi, erano sottoposti alcuni cantanti; e pensare che il padre voleva che facesse la carriera militare!). Non si conoscevano allora cure ormonali e per ottenere certi risultati ‘vocali’ bisognava usare dei modi drastici, cioè si dava un taglio netto. Il Velluti, ultimo dei sopranisti evirati, divenne un cantante di fama europea, lavorò per i maggiori musicisti dell’epoca, non solo italiani, e cantò pure nel 1810 a Venezia per Napoleone. Dopo essersi esibito nei maggiori teatri lirici d’Europa scelse come sua residenza Venezia; acquistò lungo la Riviera del Brenta una villa (tuttora chiamata Villa Velluti) che poteva raggiungere in barca dalla città lagunare. In questa dimora settecentesca scelse di trascorrere gli ultimi anni di vita, conquistato dal fascino della Riviera e dal lento fluire del Naviglio. Per impreziosire la dimora e celebrare l’arte che lo aveva reso famoso egli volle porre, a coronamento del tetto, statue raffiguranti suonatori e strumenti musicali.

Altri Velluti (non sappiamo se parenti o no del Giovan Battista, ma di certo non suoi discendenti diretti), vennero a Venezia in tempi più recenti (fine ‘800?), ma esercitarono i loro talenti non nell’arte, bensì nell’industria; furono proprietari della grande fornace “Perale” ad Oriago, divennero molto ricchi, ma i loro eredi, con i loro comportamenti, hanno fatto di tutto per confermare la maligna diceria circa la tendenza alla ‘parsimonia’ (leggi: avarizia) attribuita alla gente marchigiana.

Il legame Corridonia-Venezia, però, è dato soprattutto dalla presenza in questo centro piceno di opere dipinte nel XV secolo da alcuni pittori veneziani – i fratelli Vivarini e Carlo Crivelli (3) – per l’antica chiesa gotica dei Santi Pietro e Paolo, opere attualmente conservate nel locale Museo Parrocchiale.

I fratelli Antonio e Bartolomeo Vivarini realizzarono per l’altare maggiore dell’antica chiesa gotica – probabilmente nel 1462 – un maestoso polittico; a metà del secolo XVIII, causa lavori di ampliamento della Chiesa, il polittico venne rimosso e successivamente smembrato: in gran parte andò disperso. Sono ancora presenti a Corridonia alcuni pannelli restaurati in occasione della Mostra “L’aquila e il Leone” tenutasi a Fermo nel 2006; essi rappresentano San Pietro, San Nicola da Bari, Santa Caterina d’Alessandria e Santa Lucia. L’opera di restauro, con la quale si è praticamente ricomposto gran parte del polittico originario, permette di ammirare più facilmente e compiutamente l’arte dei Vivarini, eminenti figure, soprattutto Bartolomeo, della pittura veneta del XV secolo. Ciò attesta l’utilità di certe Mostre.

Carlo Crivelli, anch’esso nato a Venezia, frequentò la bottega di Bartolomeo Vivarini e fu inizialmente influenzato dal ‘classicismo’ della pittura padovana di Mantegna; lo stile e i contenuti della sua pittura mutarono però sostanzialmente dopo il suo arrivo nel Piceno a metà degli anni sessanta (era fuggito da Venezia forse per questione di donne ed era ricercato dalla polizia): per il resto della sua vita operò quasi unicamente nelle Marche, in particolare nelle province di Ascoli e Macerata. Intorno a lui si formò una ‘scuola’ che comprese tra gli altri il fratello minore (e meno dotato) Vittore, Stefano Folchetti di San Ginesio, Pietro Alemanno, nato in Austria, Vincenzo Pagani di Monterubbiano.

A Corridonia, del grande polittico dipinto da Carlo Crivelli probabilmente tra il 1470 e il 1473, resta solo il pannello centrale che rappresenta la Madonna che allatta il bambino; le altre parti del polittico andarono distrutte o disperse dopo il 1652 in seguito alla soppressione del Convento agostiniano. In questo dipinto Carlo Crivelli riprende il tema della “Madonna del latte” che conobbe grande fortuna nella pittura marchigiana a partire dalla metà del XIV secolo: la Vergine, col capo coperto da una serie di veli e con l’abito riccamente decorato, maestosamente assisa in trono nell’atto di porgere il seno al Bambino il quale si stringe a lei con moto di intimo affetto.

L’attenzione dell’osservatore è attratta non tanto dalla ricchezza delle decorazioni delle vesti, ma dall’intensità dello sguardo della Madonna rivolto al bambino che, con un movimento vivace, si rivolge verso gli astanti.

Il dipinto, come tutta l’opera di Carlo Crivelli, è stata rivalutata dal già ricordato professore Pietro Zampetti, quando, ancor sovrintendente ai beni artistici delle Marche, allestì le Mostre di Ancona (1950) e di Venezia (1961). Credo che sia giusto e doveroso ricordare anche il legame che questo studioso (un veneto-marchigiano) rese ancor più stretto ed attuale il legame tra Venezia e il Piceno rivalutando le opere di Crivelli e Lorenzo Lotto.

E San Nicola? Sappiamo solo che soggiornò a Corridonia per un breve periodo

* * *

7 – Dalla Valle del Chienti alla Valle del Fiastrella. Un’altra divagazione: verso l’abbazia di Chiaravalle di Fiastra

Lasciata Corridonia soddisfatto per aver trovato le tracce di diversi legami tra questo borgo marchigiano e la città di Venezia, giungo a Piediripa ma non prendo la strada che sale a Macerata (dove in Pinacoteca si può ammirare un altro dipinto di Carlo Crivelli), ma giro a sinistra e proseguo per la strada diretta a Tolentino.

Anche se Tolentino con il Santuario intitolato a San Nicola è la meta finale, per giungervi scelgo di fare un altro percorso, per visitare altre località e paesi appollaiati su colline, e rintracciare altri legami tra Venezia e questa parte del Piceno, e, soprattutto, scovare notizie circa la vita di S. Nicola di Tolentino.

Giunto quindi alla frazione di Sforzacosta percorro il centro abitato e alla fine giro a sinistra, attraversando il corso del fiume Chienti, supero una collina piuttosto spoglia e franosa per ritrovarmi nella vallata del Fiastra o Fiastrella, un torrentello (qui chiamato con molto coraggio fiume) che fa confluire le sue scarse acque nel Chienti, nei pressi di Corridonia. D’ora in poi il viaggio sarà accompagnato dalla vista del massiccio dei Monti Sibillini, i cosiddetti ‘Monti Azzurri’, che chiudono l’orizzonte al di là della distesa delle verdi colline. Nel superare la collina vedo sulla sinistra un cartello che indica un agriturismo: vista l’ora, e sentito il parere dello stomaco, vorrei quasi fermarmi, ma poi decido di arrivare alla vicinissima Abbadia di Fiastra che già s’intravede dalla sommità del colle.

Una volta la strada statale, fiancheggiata da alti pioppi, passava proprio davanti alla Chiesa dividendo in due il complesso monastico: su un lato ci sono la Chiesa e gli edifici abbaziali, sull’altro un’ampia corte su cui prospettano le modeste e rustiche case dei lavoratori laici. La regola di San Benedetto, “ora et labora“, era così rispettata con una precisa suddivisione delle mansioni e dei ruoli tra religiosi e no.

La ‘Fondazione’ privata, che gestisce attualmente i beni che furono dell’Abbazia, è riuscita ad ottenere la deviazione della Strada Statale (la n° 78, detta ‘Picena’) e ciò ha permesso di sfruttare al massimo le risorse della località: il complesso abbaziale, il bosco adiacente (detto la ‘Selva’), la campagna in cui sono sorte strutture turistiche per l’ospitalità. Intorno all’area abbaziale ci sono vari ed ampi parcheggi per auto, pullmann, camper, sono stati attrezzati anche i ‘percorsi vita’ all’interno della selva; gli estesi prati sono spesso utilizzati per sdraiarsi al sole (o all’ombra, dipende dalla stagione e dalla temperatura atmosferica) o per giocare a pallone; non mancano neppure indicazioni di qualche agriturismo.

Certamente l’Abbazia ha perso non poco dell’atmosfera più semplice e raccolta che aveva un tempo, ma con le recenti trasformazioni riesce a sopravvivere; la ‘Fondazione’ è riuscita anche a far venire dall’Abbazia Chiaravalle di Milano alcuni monaci cistercensi i quali hanno riaperto il Monastero e svolgono funzioni liturgiche nella chiesa.

La “guida per caso” è stanca e, come forse s’è già detto, ha anche un po’ di appetito! Parcheggio l’auto mi dirigo a piedi verso la Chiesa, costeggio il muro di cinta del Giardino (da un cancello vede il possente tronco di una quercia da sughero, forse l’unica esistente nella zona), poi mi fermo in un piccolo bar. Osservo, ma mi guardo bene dall’acquistare, i numerosi prodotti eno-gastronomici messi in bella vista: olio e vino locali, vino cotto di Loro, salumi e formaggi, amari e tonici dei “monaci”, che dei monaci hanno solo il nome.

I prezzi sono piuttosto alti, se qualcuno vuol comprare qualcosa meglio che vada nei paesi vicini: questo almeno il parere della “guida”.

Sul bancone sono però esposte delle teglie da forno con della pizza da vendere a tranci; ne scelgo uno, subito lo mangio e poi mi rivolgo così alla giovane barista: «…Questa pizza ha un difetto! ». La donna ci rimane male, imbarazzata, non sa cosa dire e balbetta: «Ma la facciamo noi …, nessuno s’è mai lamentato!».

Allora affamato preciso: «Ha un difetto, è troppo buona, me ne deve dare un altro pezzo!». E alla giovane donna ritorna il cordiale sorriso.

Uscito dal bar costeggio la parte esterna del Monastero; da un grande portone aperto (qui sono segnati gli orari per le visite guidate) si accede ad un ampio chiostro porticato al piano terra, le strutture architettoniche sono molto semplici e spartane, mattoni e qualche pietra chiara sono state usate per il portico dagli archi a sesto ribassato.

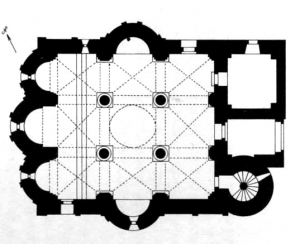

La visita del complesso abbaziale inizia proprio dal chiostro perché è il nucleo centrale dell’originaria architettura cistercense, la quale – disdegnando la ricerca di una bellezza sensibile legata agli ornamenti e ai colori – propose per le costruzioni religiose una struttura matematica, intesa come armonia delle proporzioni geometriche. Gli architetti cistercensi quale modulo su cui basare la composizione e le proporzioni tra le varie parti dell’Abbazia – e non solo della chiesa – scelsero la figura geometrica del quadrato, figura che, come si è visto anche durante la visita a San Claudio, evoca nello stesso tempo i quattro vangeli, le quattro virtù cardinali, i quattro fiumi del Paradiso terrestre, i quattro elementi che compongono il mondo e le quattro dimensioni di Dio che, secondo il pensiero di San Bernardo da Chiaravalle, sono: lunghezza, larghezza, altezza, profondità.

Intorno al chiostro quadrato sono infatti organizzati tutti gli spazi del complesso monasteriale e la stessa chiesa risulta composta dalla divisione e moltiplicazione della figura geometrica del quadrato. Sul lato nord del chiostro vi è la chiesa; sul lato est al pian terreno c’è la sala capitolare e, al piano superiore, si trovano le celle dei monaci. I refettori dei monaci e dei conversi, separati dalle cucine e dalle dispense, si trovano sul lato sud. Proprio gran parte del lato sud del monastero ha subito nel tempo i maggiori mutamenti architettonici e funzionali; dopo il 1773 – quando tutto il complesso fu venduto dal Papa a dei privati – fu abbattuta parte del dormitorio e, al suo posto, dai nuovi proprietari i principi Bandini Giustiniani, fu innalzato un edificio destinato a loro dimora. Nel nuovo palazzo furono in vari momenti ospitati famosi personaggi, anche Wagner il quale, ispirandosi alla leggenda della Sibilla Appenninica, compose parte di una sua famosa opera (il Tannhäuser).

Ora l’edificio è sede della ‘Fondazione Bandini Giustiniani’ che gestisce il complesso abbaziale, la circostante selva e le dipendenti tenute agrarie.

Esco dal chiostro e mi dirigo verso la Chiesa: nell’ingresso cerco di respirare un po’ della semplice atmosfera che i cistercensi (italiani)(4) riuscirono a dare e a conservare nelle loro chiese, sia quando costruirono i loro edifici religiosi utilizzando in prevalenza i mattoni (Italia centro settentrionale), sia quando utilizzarono la nuda pietra (Fossanova, Casamari, ecc.). In questo edificio i laterizi offrono effetti cromatici dati dalle diverse tonalità del cotto intervallato dalle biancastre pietre recuperate tra le rovine della vicina città romana di Urbs Salvia. Le pareti sono quasi del tutto prive di affreschi (i pochi dipinti presenti furono apposti dopo il decadimento dell’Abbazia in seguito alle distruzioni operate da Braccio da Montone nel XV secolo). Per i cistercensi la chiesa doveva essere un luogo di preghiera e di interiore raccoglimento, i monaci non dovevano essere distratti da immagini, magari donate anche da qualche peccatore che, con l’offerta, sperava di ottenere l’indulgenza per i passati e i futuri peccati, oppure commissionate dagli ordini religiosi divisi da aspre dispute teologiche. Celebri nel Piceno erano le contese fra francescani e domenicani riguardanti sia la natura divina del sangue di Cristo, sia l’immacolata concezione della Madonna, contese che condizionarono anche Carlo Crivelli e Lorenzo Lotto che, di volta in volta, dovettero adattare il contenuto delle loro opere al volere dei committenti.

La pianta della chiesa di Santa Maria di Chiaravalle di Fiastra è a croce latina ed è divisa in tre navate separate da pilastri cruciformi. Osservando bene l’interno, si nota, in che modo l’edificio risente della struttura matematica applicata dai monaci cistercensi per armonizzare le proporzioni geometriche. La guida a stampa mi suggerisce che il transetto misura come il lato interno del chiostro ed è sei volte la misura del lato delle cappelle. Anche senza l’aiuto del testo scritto, noto che l’edificio è concluso dall’abside piatta del Coro, larga come la navata centrale, e da quattro absidi quadrangolari larghe invece come le navatelle laterali.

Osservando le navate è evidente l’applicazione del modulo del ‘quadrato’: quella centrale è composta da quattro campate, mentre le due navatelle laterali sono composte, ognuna, da otto campate. Solo la prima delle campate della navata centrale ha conservato l’originaria volta a crociera; le volte delle altre tre campate, distrutte dal Capitano di ventura Braccio di Montone nel 1422, sono state sostituite da capriate. Le campate delle navatelle conservano invece ancora le originarie volte a crociera, così come il Coro.

Nelle chiese cistercensi lombarde all’incrocio del transetto con il coro sorge il tiburio; qui è scomparso, anch’esso probabilmente distrutto dai soldati di ventura di Braccio da Montone.

Incominciando ad imbrunire indossando di nuovo i panni di “guida per caso”, penso che in questa giornata, impegnata ad percorrere non molti km in territorio piceno, ho visto diverse cose interessanti e, soprattutto, sono riuscito a rintracciare vari legami che nel tempo passato esistevano tra il Picus e il Leon, tra il Piceno e Venezia. Soddisfatto di come finora ho impiegato il tempo, ritengo che per la serata sia giusto dedicarsi a qualcos’altro come mettersi sulle tracce di un agriturismo; lì potrò dedicarmi ad esercizi di meditazione dinanzi a un piatto di antipasto marchigiano (prosciutto, lonza, ciauscolo, pecorino, olive all’ascolana, …), a cui far seguire tagliatelle (o pappardelle?) al sugo di cinghiale (o di lepre? Questo è il dilemma!) e poi cotolette d’agnello alla scottadito con pomodori al gratin. Il tutto, naturalmente accompagnato da un buon vino. Rosso, questa volta, magari un bel Rosso Piceno superiore. Anche questa, dicono in televisione, è … cultura.

Con questi non troppo mistici pensieri esco dalla chiesa e, salito in auto, vado alla cerca del luogo dove è più opportuno passare dal pensiero all’azione.

Poco dopo lo trovo, ma per rispetto della privacy non dico dove.

* * *

8 – Di nuovo in viaggio: il Leon di Petriolo.

E’ un nuovo giorno; pur soddisfatto di ciò che ho visto il giorno prima, mi sento un po’ in colpa perché ho impiegato troppo tempo in quelle ‘divagazioni’ che ho descritto. Affacciandomi alla finestra della camera in cui ho dormito, respiro profondamente l’aria che sa di campi, di fiori, di fieno, di … non di Mestre.

Dopo aver indugiato un po’ ad osservare il profilo dei ‘Monti Azzurri’ (cercando anche di ricordare alcuni versi del Leopardi), decido di dedicare la mattinata alla visita dei vicini paesi di Petriolo e di Mogliano.

“E che pensieri immensi,

Che dolci sogni mi spirò la vista

Di quel lontano mar, quei monti azzurri,

Che di qua scopro, e che varcare un giorno

Io mi pensava, arcani mondi, arcana

Felicità fingendo al viver mio!…”

(Leopardi I Canti – XXII – LE RICORDANZE)

Paesaggi piceni: i Monti Azzurri

In quei paesi certamente rintraccerò i segni dei passati legami tra il Piceno e Venezia.

Per dare maggior forza all’impegno appena assunto con me stesso, vado a fare colazione con del ciambellone fatto in casa e una buona tazza di caffè, naturalmente con una correzione del locale mistrà. Il profumo di anice rievoca il ricordo di com’erano una volta, soprattutto di prima mattina, i caffé di questi borghi piceni quando, pur essendo ancora buio e dovendo partire con l’autobus, si andava a fare colazione tra gli operai che aspettavano l’ora per iniziare il lavoro, i maestri (come me) e gli impiegati che dovevano andare nei paesi vicini. Il profumo del liquore all’anice mischiato al caffè è in grado di fare rivivere quelle sensazioni che credevo oramai completamente sopite e dimenticate.

Salito in auto, mi dirigo verso Petriolo che sorge poco distante, sopra un colle. La strada attraversa prima la Selva dell’Abbazia (c’è già della gente impegnata nei ‘percorsi vita’), poi sale sul crinale della collina e raggiunge il piccolo borgo che del castello medievale (secolo X) conserva ancora le mura e un torrione di forma cilindrica. Al paese antico si accede attraverso l’arco che si apre nel torrione. Per visitare il borgo si fa presto: pochi passi nelle strette strade e una sosta breve davanti al Municipio per osserva lo stemma municipale, quasi una copia dell’emblema di Venezia.

Ci sono lo stesso leone e lo stesso vangelo di San Marco con incise le stesse parole: “Pax tibi Marce…“: come mai? Il desiderio di chiarire subito la questione mi pervade e mi rivolgo quindi a qualche impiegato del Comune e addirittura all’ufficio del Sindaco, che però non c’è: nessuno sa darmi una risposta.

Alla fine mi ricordo che una volta, quand’ero ragazzo, conobbi un giovane di Petriolo che studiava legge e che dopo, divenuto avvocato, si diede anche alla politica diventando deputato; forse lui poteva dirmi qualcosa. Domando in giro e alla fine lo rintraccio: con un po’ di fatica riesco a fargli ricordare dove e quando ci eravamo conosciuti.

Il ritrovarsi di due persone dopo tanto tempo è sempre deludente: i ricordi spesso non coincidono, inoltre – e soprattutto – il loro aspetto fisico col tempo è cambiato molto. Mi ricordai di aver conosciuto tanti anni fa un giovane un po’ in carne, ma cordiale, allegro e sorridente, ed ora mi trovo di fronte ad una persona anziana, un po’ obesa, che si muove a fatica e che gli viene un po’ d’affanno quando parla. Quella che incontro sembra essere un’altra persona…

Ma, ne convengo, anche la stessa “guida per caso” – che con gli anni oltre che invecchiata, è pure ingrassata e ha pochi bianchi capelli – appare senz’altro un’altra persona all’amico ritrovato. Lasciamo però perdere queste considerazioni che sono sempre un po’ tristi e ritorniamo al presente.

L’amico ritrovato, malgrado la pinguedine e un po’ d’affanno, mi sa spiegare il perché lo stemma di Petriolo è analogo a quello di Venezia; da uno scaffale prende un vecchio libro dal titolo “Memorie storiche delle arti e degli artisti della Marca di Ancona“, lo sfoglia e legge quanto è scritto in una nota:

«Nel 1506 dal Consiglio generale di Fermo fu deputato Marco Martelli oriundo di Petriolo, Patrizio di Fermo, e Cittadino di Venezia (nella qual città ebbe lungo domicilio) a collazionare i Codici del Vecchio Statuto, emendarli, e riformare le leggi. Soddisfece a tal’incarico questo celebratissimo Giureconsulto, compilando quasi un nuovo Statuto, che resse fino all’epoca repubblicana cisalpina, ed ebbe cura della stampa, che eseguì in Venezia nel 1507».

L’amico ritrovato dice che anche la Repubblica di Venezia affidò al Martelli la revisione dei propri Statuti e che per onorarlo concesse al Comune di Petriolo (il cui patrono era ed è tuttora San Marco) di utilizzare uno stemma simile a quello della Serenissima. Quale magnanimità!

* * *

9 – A Mogliano: il Leon e l’Aquila bicipite

Soddisfatto per la risposta ricevuta, saluto l’amico ritrovato con un bell’abbraccio (ora si usa così, fino a qualche anno fa ci si dava una bella stretta di mano), e poi riprendo il viaggio verso Mogliano.

Una discesa un po’ ripida caratterizza il primo tratto di strada, poi si risale con una pendenza minore verso il crinale del colle su cui è raggruppato il paese. Nei campi si vedono sparsi sia vecchi ulivi che uliveti di recente impianto: questa è la zona in cui si coltiva una particolare qualità di ulivo, il ‘Piantone di Mogliano’.

Il paese di Mogliano si presenta molto bene: le facciate dei palazzi signorili ed anche le case più modeste sono in genere ripulite. Tutto ciò grazie al terremoto del 1997 che qui non ha provocato né vittime, né danni rilevanti; i fondi messi a disposizione dallo Stato hanno consentito la sistemazione del patrimonio edilizio che, a causa dello spopolamento del centro storico, stava andando in malora.

Come al solito, faccio un giro per il borgo non solo per vedere, ma per respirare l’atmosfera e anche per sentire gli odori. Dalle finestre delle case che si affacciano sulle vie secondarie si sprigionano odori (o profumi?) di sughi che cuociono lentamente sul fuoco, di chiodi di garofano, di arrosti, di rosmarino e salvia, ….

Soddisfatte ancora una volta le esigenze ottiche ed olfattive, mi dirigo verso la parrocchiale dove è conservata l’Assunta, una pala d’altare dipinta da Lorenzo Lotto nel 1548, cioè quando il pittore stava vivendo un periodo piuttosto critico sia dal punto di vista artistico, sia da quello religioso. Era dovuto infatti venir via definitivamente da Venezia dove era osteggiato dagli altri pittori e, inoltre, era molto amareggiato dai conflitti tra cattolici e protestanti, in quel tempo molto aspri anche in Italia.

In questo dipinto non si trovano più gli smaglianti colori della Pala di Monte San Giusto e i temi religiosi sono trattati in modo quasi didascalico. E’ senz’altro un quadro che risente molto del clima della Controriforma religiosa: ad esempio, la raffigurazione dei quattro santi nella parte inferiore del dipinto vuole confermare il proposito della Chiesa di Roma di stimolare la pratica dei sacramenti: il battesimo con San Giovanni Battista, la cresima con Sant’Antonio da Padova, l’estrema unzione con la Maddalena e il matrimonio con San Giuseppe.

Indugiando nell’osservare il quadro, ripenso a quando, ancora studente, lessi qualcosa di Benedetto Croce che nelle opere artistiche distingueva la ‘poesia’ dalla ‘non poesia’.

In questo dipinto è espresso magistralmente il turbamento dell’animo del pittore, ma, come diceva il professore d’estetica, c’è poca poesia, senz’altro meno che nella Pala di M. San Giusto. Ad un certo momento mi accorgo che al mio fianco c’è un vecchio sacerdote, fisicamente non tanto ben messo, ma dall’espressione intelligente.

Un po’ alla volta inizia una conversazione, dapprima un po’ stentata (“da dove viene, e lei è di Mogliano, che cosa fa, come mai è venuto a vedere questo dipinto, …. “), poi più sciolta e meno convenzionale (“le piace questo quadro, si ma quello di Monte San Giusto…, i colori non sono quelli del periodo precedente, però la composizione, la disposizione delle figure, il loro significato simbolico…”).

Proprio mentre ci stiamo per salutare (con una stretta di mano, questa volta) osservo che è proprio bello che nelle Marche si possano trovare e ammirare tante opere d’arte, anche in paesi un po’ sperduti come Mogliano. Non l’avessi mai detto, la reazione del sacerdote è piuttosto vivace; si raddrizza sul busto, ritrova un po’ di fiato e dice con voce ferma: «Mogliano non è un paese, ma una città! E anche da molti anni, addirittura dal 30 aprile 1744, quando Maria Teresa d’Austria elevò Mogliano al titolo di “Città”».

Quanta magnanimità anche in questo caso con un paese appartenente ad un altro Stato!

Prendo nota mentalmente della cosa e dentro di me penso: «Stai a vedere che ora trovo dei legami anche tra il Piceno e l’Austria, tra il Picus e l’Aquila bicipite; d’altra parte a Venezia in Campo dei Tolentini c’erano anche degli austriaci e, inoltre, sempre a Venezia, nel Palazzo che era del Papa che canonizzò San Nicola, attualmente c’è la sede del consolato austriaco».

Accompagnato da questi pensieri mi dirigo verso l’auto e riparto, ma non ritorno all’Abbazia di Fiastra e non vado a visitare gli scavi (anfiteatro, teatro, criptoportico, tratti delle mura di cinta) della città romana di Urbs Salvia (ora Urbisaglia) distrutta prima dai Visigoti di Alarico e poi dai Longobardi. Con decisione improvvisa mi dirigo invece verso Loro Piceno percorrendo una brutta strada, con tante curve e soprattutto con tante ripide salite e discese; il tutto però è sempre accompagnato dalla visione dei Monti Azzurri che s’innalzano al di là del mosso mare di colline.

Il paesaggio di campagna picena intorno a Mogliano

* * *

10 – A Loro Piceno, dove l’aquila austriaca è di casa

Prima di arrivare a Loro Piceno un cartello stradale avvisa che questo Comune è gemellato con il Comune di St. Nikolai im Sausal, Austria.

Anche l’abitato di questo paese è raccolto sulla vetta di una collina; il centro storico è dominato dalla massiccia rocca costruita nel medioevo, forse da feudatari normanni sui resti delle mura di epoca romana. La costruzione si è conservata bene nel tempo anche perché è stata utilizzata come convento dalle suore domenicane.

Dopo aver girato per le stradine di Loro – come al solito guardando, respirando e annusando – mi dirigo verso i giardini sottostanti alla rocca. Qui trovo citato ancora una volta il nome del Comune austriaco; chiedo notizie di questo gemellaggio ad un signore che sta tranquillamente seduto su una panchina a leggere un giornale.

In sintesi questa è la storia: dopo l’ultima guerra un abitante di Loro si fermò a vivere in Austria, lì si sposò e mise su famiglia. I rapporti con la popolazione del suo nuovo paese erano ottimi e lui pensò che era opportuno che anche i suoi vecchi compaesani condividessero in qualche modo la sua esperienza positiva. Poco più di vent’anni fa si diede da fare e riuscì a far gemellare tra loro i due Comuni; ora quel signore non vive più (è sepolto nel piccolo cimitero di St. Nikolai), ma il gemellaggio si è consolidato e sviluppato. Molte sono le occasioni (feste paesane, gite collettive e individuali, manifestazioni sportive, ecc.) in cui gli abitanti di Loro e quelli di St. Nikolai si ritrovano insieme, a volte anche su qualche veneta ‘strada del vino’. A St. Nikolai la piazza principale è intitolata a Loro Piceno, qui i giardini pubblici sono intitolati St. Nikolai.

Qui a Loro, dopo Mogliano, ecco spuntare ancora l’aquila austriaca, in questo caso però non è quella asburgica bicipite, ma quella repubblicana con un sola testa (e con falce e martello! Tranquilli: non sono i simboli comunisti).

Di Venezia, invece, in una chiesa trovo un organo costruito alla fine del settecento da un famosissimo ‘organaro’ veneziano, Gaetano Gallido; in diverse chiese del Piceno ci sono organi da lui costruiti a testimonianza dei rapporti tra la città lagunare e questo territorio.

Prima di ripartire ritengo opportuno pensare un po’ anche al fisico, cioè di fare uno spuntino di mezza mattinata: all’interno del centro storico c’è una macelleria fornita di ogni ben di Dio. Appena entrato nel negozio sono accolto dal macellaio dall’aspetto giovanile con un saluto in versi, in rigoroso dialetto piceno. Provo – stentatamente in verità – di rispondere per le rime utilizzando anche qualche residuale vocabolo del dialetto che parlavo da ragazzo: i risultati sono scarsi, ma riesco comunque ad avere varie notizie. Il macellaio è detto (o meglio si è autonominato) “Peppe cotto” in onore del vino cotto che si produce a Loro e dell’uso che egli ne fa per accompagnare e insaporire le sue carni.

Per lui fare il macellaio è un’arte e tutte le sue ricette debbono essere in dialetto e in versi. Anch’egli partecipa attivamente al gemellaggio con St. Nikolai e negli ultimi anni è presente alla Dorffest di quel paese con i suoi prodotti. Mentre parla, “Peppe Cotto” mette sul banco due bicchieri, li riempe di vino cotto, sull’orlo infila una fettina di ciauscolo: questo è l’aperitivo che si beve in compagnia dell’ospite.

Dopo la non breve sosta, acquisto un po’ della profumata porchetta e del pane (sempre tipo casereccio senza sale), ritorno nei giardini pubblici e, seduto su una panchina appartata, mangio e penso. Mi mangio naturalmente il panino con la porchetta, ma penso soprattutto al fatto che proprio a Loro c’è un Museo in cui sono raccolti i cimeli delle ultime guerre in cui italiani e austriaci da buoni nemici si ammazzavano a vicenda. Ed ora c’è il gemellaggio tra i due paesi che rende tra loro sinceramente amiche le due popolazioni una volta ostili: il gemellaggio non è menzionato nel Museo e non fa parte della storia passata, ma, secondo me, fa storia. Una storia bella.

* * *

11- A Sant’Angelo in Pontano: sulle tracce di San Nicola da Tolentino

Dopo aver soddisfatte le esigenze del proprio stomaco e aver partorito qualche pensiero pseudofilosofico sulle sorti e contraddizioni umane, riparto per raggiungere questa volta la Statale 78: direzione Sarnano.

Dopo pochi km in località Macchie di San Ginesio passo davanti alla chiesa di un’ex antica Abbazia, prima benedettina e poi cistercense. La chiesa e la cripta (interessante) si possono visitare chiedendo la chiave ad una famiglia del posto. Qui nel 1325 si riunì la Commissione che per incarico del Papa doveva raccogliere le testimonianze dei miracoli compiuti, in vita e post mortem, da San Nicola: finalmente sono sulle sue tracce.

Dopo un lungo rettilineo c’è una borgata con due distinti toponimi (Passo San Ginesio sul lato destro e Passo Sant’Angelo su quello sinistro): all’incrocio prendo la strada che in quattro km e diverse curve porta a Sant’Angelo in Pontano, un paese fondato dai Longobardi nel periodo in cui il ducato di Spoleto si stava espandendo verso l’Adriatico.

Per alcuni secoli il borgo fortificato era conosciuto come Castel Sant’Angelo perché i Longobardi, oltre al Castello, costruirono una chiesa dedicata a San Michele Arcangelo; in origine il castello dipendeva dal Gastaldo di Ponte (da cui il toponimo Pontano: uso del suffisso prediale d’origine latina). Parcheggio l’auto in piazza, poi a piedi m’incammino per via San Nicola verso il centro storico. La strada è ripida, costeggiata da antiche case in laterizi di color rosso piuttosto scuro. Alcuni edifici sono in condizioni statiche piuttosto precarie, altri invece sono stati restaurati da non molti anni. Sulle pareti esterne di molte case si aprono finestre e portoni con archi a tutto sesto; probabilmente sono opere del XIII o del XIV secolo. Vedendo la stato di degrado di alcuni edifici ricordo che il borgo fu distrutto due volte: nel 1263 (due anni dopo la professione religiosa di San Nicola) dalle truppe del cardinale Albornoz, e verso la metà del quattrocento sempre dalle truppe pontificie). San Nicola con il miracolo dei panini benedetti era riuscito a spegnere nel 1447 l’incendio del Palazzo Ducale di Venezia, ma nello stesso anno nulla invece poté fare per salvare il suo paese natio severamente punito da Papa Eugenio IV perché aveva sostenuto Francesco Sforza nella sua lotta contro lo Stato pontificio.

In questo borgo non sono evidenti gli effetti dell’operazione ‘fondi terremoto’ che ha salvato dalla rovina il centro storico di Mogliano e di altri paesi; forse dipende dal fatto che alcune case dell’antico centro sono disabitate e abbandonate da moltissimi anni e che ormai è difficile reperire i proprietari, chissà dove dispersi.

Procedendo in verità un po’ a fatica per l’erta strada in salita, dopo essere passato dinanzi alla Torre Civica, al Teatro e al Monastero delle Benedettine giungo dinanzi ai ruderi della casa in cui, secondo la tradizione, nacque Nicola di Compagnone, successivamente noto come San Nicola da Tolentino. Poco distante, un po’ più in alto, ci sono i resti di una torre di difesa; l’area intorno è stata sistemata dal Comune e con la scusa di osservare il panorama, posso riprendere fiato.

Sant’Angelo in Pontano: la parte alta del centro storico: in alto a destra il convento e la chiesa degli agostiniani, nei pressi i resti della casa natale di San Nicola. In basso a destra la strada che conduce alle ‘Fontanelle di San Nicola’

Poco lontano dalla rocca c’è l’ex Convento dei frati eremitani Agostiniani dove Nicola di Compagnone, ancora giovinetto, vestì l’abito monacale; attualmente, come risulta da un ‘sito’ in lingua inglese, l’edificio è stato trasformato in una struttura turistica. Più in basso, appena fuori del paese, un cartello stradale indica il viottolo che porta a “Le fontanelle di San Nicola”: la tradizione religiosa ricorda che San Nicola durante il cammino era solito fermarsi a pregare in una zona di campagna non lontano dalla sua abitazione e dal Convento; in quel punto fece sgorgare un piccolo pozzo dal quale dissetarsi.

Sempre secondo la tradizione le acque smettono di sgorgare se un animale si avvicina ad una di esse, ma il loro flusso riprende quando vengono di nuovo benedette da un sacerdote.

Non riuscendo in questo paese a reperire altre testimonianze relative alla vita di San Nicola, ripercorro la strada fatta (questa volta in discesa, senza tanto affanno) e mi dirigo verso la piazza. Ma l’attenzione – e l’olfatto – sono distratti dai profumi di cucina che provengono da due ristoranti famosi per la preparazione di primi piatti a base di pasta fresca all’uovo. La “guida per caso”, che non aspira alla beatificazione, non resiste alla tentazione della carne (al ragù) e si dirige al ristorante “Da Duilia”.

Su una terrazza, da cui gode un ampio panorama verso Macerata, vi sono diverse tavole apparecchiate; data l’ora c’è poca gente, anzi quasi nessuno, così mi è possibile scambiare qualche parola con la proprietaria e farmi dire con calma che cosa si può mangiare; forse, pensando che nello stomaco c’è già depositato uno strato della porchetta di Peppe Cotto, è meglio dedicarsi solo ai primi, nello specifico a delle tagliatelle al sugo di lepre, o a dei ravioli burro e salvia, oppure a degli gnocchi al ragù di carne.

La trattoria comprende anche un locale chiuso, dal soffitto basso con volte sostenuto da pilastri: il tutto fa tanto “medievale” e piace molto agli inglesi che vengono a soggiornare in questi paesi.

Qui a Sant’Angelo ci sarebbe da vedere anche la chiesa Collegiata, una costruzione romanico gotica del XIII secolo; c’è anche un piccolo teatro da poco restaurato. In moltissimi paesi marchigiani, anche se piccoli, esistono ancora queste strutture costruite tra la fine del settecento e la fine dell’ottocento. Sarebbe bello vederne alcune, ma in questo viaggio a tema non ci si può fermare a vedere tutto, sono state fatte già troppe ‘divagazioni’!

Dopo aver mangiato e bevuto il solito caffè corretto col mistrà, con passo in verità un po’ appesantito, raggiungo la piazza dove sosto ancora un poco con la scusa che devo decidere dove andare. Forse a Monte San Martino, un paese distante una ventina di km, dove nella Chiesa parrocchiale sono conservati, tra altre opere d’arte, un polittico dipinto da Carlo e Vittore Crivelli e altri due polittici del solo Vittore; lì però c’è un problema ed è il Parroco, un tipo anziano, un po’ scorbutico, che tiene gelosamente e pigramente chiusa la chiesa. Inoltre la strada per Monte San Martino è piuttosto lunga e difficoltosa, salite ripide, molte curve…… Insomma, piuttosto scomoda e non gradita alle pappardelle & C.

O forse è meglio andare a San Ginesio, a 11 km di distanza, la strada ha sempre tante curve ma la salita è meno ripida. Andando a San Ginesio si ripercorre la strada fatta da San Nicola che proprio nel Convento di quel paese fece il suo primo anno di noviziato e che, nel 1261, completò con la professione religiosa. Inoltre San Ginesio si trova sulla strada di Tolentino, nel cui convento Agostiniano il santo andò a vivere sino al 1305, anno della sua morte.

* * *

12 – A San Ginesio, il Convento e la Chiesa di San Nicola.

Alla fine della salita che porta a San Ginesio, c’è un lungo rettilineo al termine del quale appaiono le mura castellane, interrotte da una torre merlata in cui si apre la Porta d’accesso al borgo. Questo è il primo impatto con la San Ginesio medievale, un paese che nel basso medioevo, al tempi dei liberi Comuni, dominava vasti territori e aveva, nei confronti di molti altri borghi, una predominante posizione economica e militare. La decadenza ebbe inizio alla fine del XIV secolo con la sottomissione al Governo del Vicario dello Stato della Chiesa, decadenza che si accentuò maggiormente nel secolo successivo.

L’impianto urbanistico del borgo, i resti delle fortificazioni, alcuni edifici civili e religiosi sono le attuali testimonianze dell’epoca medievale. Le mura castellane e gran parte degli edifici sono stati costruiti con pietre di arenaria a vista, utilizzando a volte parzialmente dei laterizi (ad esempio per le facciate delle principali chiese e del Teatro Comunale). L’uso prevalente della pietra arenaria per le edificazioni è una caratteristica di San Ginesio che lo differenzia dagli altri paesi fin qui visitati, come Sant’Angelo in Pontano, Loro Piceno, Mogliano ed altri.

Decido di visitare il borgo a piedi e quindi parcheggio l’auto in uno spazio accanto ad un piccolo parco recintato a ridosso delle mura castellane: è il Parco della Rimembranza. Dall’altra parte della strada, in un altro parco, sorge una chiesa e un convento in stato di rovina: appartenevano all’ordine dei frati Cappuccini.

Nell’ottocento, prima sotto il Governo napoleonico, dopo, e definitivamente con l’annessione al regno Sabaudo, quasi tutti i beni della Chiesa furono requisiti dallo Stato.

In gran parte furono destinati ad altre funzioni (sedi municipali, scuole, teatri), in parte non furono utilizzati. Per questo motivo, sia a San Ginesio, sia in altri paesi dei dintorni, spesso si vedono ex edifici religiosi, specie chiese e conventi, in stato di abbandono: le opere d’arte che contenevano o furono trasportate in altre chiese o andarono disperse.

Varcata Porta Picena, m’incammino per la strada che sale verso il centro del paese; appena varcato l’arco d’accesso mi trovo di fronte ad un palazzetto molto antico con un doppio porticato sovrapposto, costruito quasi interamente con pietra arenaria a vista. Una volta l’edificio era destinato ad ospitare viaggiatori e pellegrini; per questo, come indica una targa, è detto “Ospedale dei Pellegrini”.

Poco più avanti, sulla sinistra, c’è Porta Offuna, un altro accesso medievale al paese; dal vano dell’arco si ha la vista dei Monti Sibillini.